建設業許可

目次

「建設業許可」はなぜ必要なのか

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。これは法人であるか個人事業主であるかを問わず、また元請負人であるか下請負人であるかを問わず、さらにその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、請負として建設工事を施工する者は、許可を受けることが必要となります。

ただし、次に掲げる「軽微な建設工事」(小規模な建設工事)のみを請け負うことを営業とする者は、必ずしも建設業の許可を受ける必要はありませんが、請負契約の書面による締結等、建設業者と同様に法の対象となっています。

軽微な建設工事とは《令第1条の2第1項》

建築一式工事の場合

以下のどちらかに当てはまる工事は、許可が不要です。

・請負金額が1,500万円未満の工事

・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

請負金額は、消費税と地方消費税を含んだ金額(税込み)で計算します。お客様から材料が支給される場合は、その材料費(市場価格+運送費)も請負金額に含めて計算します。

建築一式工事以外の場合

請負金額が500万円未満の工事であれば、許可は不要です。

請負金額は、消費税と地方消費税を含んだ金額(税込み)で計算します。お客様から材料が支給される場合は、その材料費(市場価格+運送費)も請負金額に含めて計算します。

工事の合計金額について

建設業の許可が必要かどうかは、請負契約の金額だけでなく、材料費も含めた工事全体の合計金額で判断されます。例えば、請負代金が420万円でも、お客様が用意した材料費が100万円だった場合、工事費の合計は520万円となります。この金額は、許可が必要となる500万円以上にあたるため、建設業の許可が必須となります。

工事の請負代金は、契約を複数に分けても合計額で判断します。ただし、正当な理由があって契約を分割した場合は除きます。また、「木造」とは建築基準法で定められた主要構造部が木造の建物を指します。「住宅」は、延べ床面積の半分以上が居住スペースであるものを指し、店舗などとの併用住宅も含まれます。

建設工事 29業種

建設工事は次のとおり29業種に分類されています。

(営業所技術者となり得る国家資格がリンク先ページにてご確認いただけます。)

営業所技術者となり得る国家資格一覧はこちらでご確認いただけます。

これら工事を除き、兼業になるものの具体例としては次のとおりです。

兼業になるものの具体例

除草、草刈、伐採、樹木の剪定、庭木の管理、造林、除雪、融雪剤散布、測量、設計、地質調査、調査 目的のボーリング、保守点検、保守・点検・管理業務等の委託業務、清掃、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、 側溝清掃、造船、機械器具製造・修理、道路の維持管理、施肥等の造園管理業務、建設機械の賃貸、リース、建売住宅の販売、社屋の工事、資材の販売、物品販売、機械・資材の運搬、採石、宅地建物取引、 コンサルタント、人工出し、解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入など

以上のうち土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、他の27の専門工事とは異なり総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行う場合を想定しています。

したがって土木一式、建築一式工事の許可を受けても、他の27の専門工事の許可がない場合は500万円以上(税込み)の専門 工事を請け負うことはできません。

建設業者は、建設業許可を受けた業種以外の建設工事を請け負うことを禁じられています。しかし建設工事の目的物は各種専門工事の組み合わせにより施工されることが多いため、当該建設工事に「附帯する工事」であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても、これを請け負って差し支えないという規定が定められています。

建設業の許可は、業種ごとに「一般建設業」又は「特定建設業」のいずれかを受けることになります。特定建設業は下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度であり、特定建設業の許可を受けた場合には、下請代金の支払期日、下請負人に対する指導、施工体制台帳の 作成など特別の義務が課せられます。

一般建設業許可が必要な工事

原則として、1件の請負金額が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合に、一般建設業許可が必要です。

ただし、例外として以下の建築一式工事は許可が不要です。

・元請けとして請け負う、延べ床面積150㎡未満の木造住宅の新築または増築工事

・元請けとして請け負う、請負金額が1,500万円未満の新築または増築工事

特定建設業許可が必要な工事

特定建設業許可は、元請けとして請け負う1件の工事において、下請けに出す金額の合計が以下の金額以上になる場合に必要となります。

・建築一式工事の場合:下請け代金の合計が8,000万円以上

・建築一式工事以外の場合:下請け代金の合計が5,000万円以上

これらの金額は、消費税を含む金額で判断されます。

建設業許可を取得するための6つの要件について

建設業許可を受けるためには、許可要件を備えていること、欠格要件に該当しないことが必要です。

(1)経営業務の管理責任者の設置

(2)営業所技術者の設置

(3)誠実性

(4)財産的基礎等

(5)適正な社会保険への加入

(6)欠格要件に該当しないこと

経営業務管理責任者

建設業許可を取れば、より大きな工事を請け負うことが出来ますので、発注者、元請人、協力会社、仕入先等に対してより大きな責任を負うことになります。会社の舵取りをする力(経営力)を備えた者として、建設業法では経営業務管理責任者と呼んでいます。

これまで建設業を営む個人事業主や役員として最低でも通算して満5年間経営に携わった経験、または経営を補佐する立場で通算して満6年間関わった経験のどちらかが必要でした。なお経営を補佐する立場というのは、個人であれば事業主に次ぐ立場、会社であれば取締役に次ぐ事業部長などの立場がこれにあたります。令和2年10月の建設業法関係法令の改正により、ここが緩和されました。

具体的には、建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの役員経験2年以上を含む5年以上の経営経験となり、3年分は建設業以外の経営経験でも構わないということになります。いずれにせよ建設業許可を取得できるチャンスがより多くの事業者に広がることになりそうです。工事を請け負った実績を裏付ける資料ですがいくつかの書類のパターンがあります。

・工事請負契約書

・工事注文書および請書

・請求書および通帳

基本的に上記3種類のいずれかが必要です。1~3が混ざっていても構いません。

ただし建築一式工事の場合には工事請負契約書があることが想定されているため、注意が必要です。また建築一式工事であるか専門工事であるかの判断が難しいため、静岡県では建築確認書(検査済証)も併せて求められています。請負実績の裏付け資料と同じ計算期間に併せて、常に経営に携わっていた裏付け資料も必要です。

個人事業主としての期間

・所得証明書(営業所得で判断する)

・確定申告書

法人の役員としての期間

・登記簿

・年金の記録

上記の書類はあくまで一般的な例であり、実際の申請ではケースバイケースで追加の書類が必要となる場合があります。ご自身の状況に合わせて、詳細はお問い合わせください。

改正建設業法の施工による新しい経営業務管理責任者の要件と書式

令和2年10月1日に改正された建設業法が施行されました。これにより経営業務管理責任者の新しい要件が追加されることになりました。許可を取りたい業種以外の業種での経験は6年必要(いわゆるロ該当)でしたが、これを廃止して全て5年間で良いとされます。また取締役など限定された役職での経験をもっと広く認めることになります。いくつかのパターンがあります。

1.建設業の常勤役員2年以上 + 管理職など3年以上

2.建設業の常勤役員2年以上 + 建設業以外の常勤役員3年以上

このパターンを使う場合には、建設業者の財務管理・労務管理・運営管理の管理職として、常勤役員を5年以上直接補佐した経験のある者を配置することが求められます。また建設業許可申請書類の一部に書式の改正があり、10月1日以降は新しい書式のみの受付となります。経営業務管理責任者の新しい要件が追加されたことと、社会保険加入義務のある事業者は保険の加入が絶対条件となったためです。

1.様式第1号(申請書表紙)

2.様式第7号(経営業務の管理責任者の証明書⇒常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書)

3.様式第7号別紙(経営業務の管理責任者の略歴書 ⇒常勤役員等の略歴書)

4.様式第20号の3⇒様式第7号の3 など

※1~3 様式第1号、様式第7号、様式第7号別紙 → 必ず新様式を使用してください。

※4 様式第20号の3⇒様式第7号の3について → 社会保険等の加入が許可要件になったため 様式番号が変わりました。 記入する番号の記載も変わります。

また様式第6号(誓約書)について様式が変更になりました。

経営業務を補佐した経験はどのような立場に認められるか

令和2年10月の改正建設業法施行においても、経営能力を認める経験のひとつとして「建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有するもの」というパターンが示されています。

経営業務を補佐した経験とは、法人の場合には役員に次ぐ職制上の地位にあるもの(例えば取締役のすぐ下に位置する部長)、個人の場合には個人事業主に次ぐ職制上の地位にあるもの(例えば跡継ぎの息子)が、許可を受けようとする業種の工事に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、下請け業者との契約など経営業務について全般的にかかわった経験を指します。

法人の場合の、役員に次ぐ職制上の地位

→ 建設部長、土木部長、営業部長、統括部長、役職はないが番頭格

個人事業主に次ぐ職制上の地位

→ 配偶者や子など専従者、役職はないが番頭格

実態としては以上のような立場をイメージしていただければよいですが、実際に経営業務管理責任者として申請をする段階になると、過去の経験を裏付ける資料が必要になります。法務局に登記されている法人の役員と違い、準ずる地位の方については公的に証明してもらえる手段がなかなかありません。よって事業者の内部に保存されている資料が手掛かりになります。

経営業務経験の裏付け資料

ひとつの裏付け資料の日付と、次の年度の裏付け資料の日付との間を1年以上開けると審査で不利になります。それは1年未満の日付の裏付けが繋がることで、通算の経験年数が最短距離で計算できる規定だからです。請負実績の裏付け資料と同じ計算期間に併せて、常に経営に携わっていた裏付け資料も必要です。

個人事業主としての期間

1.所得証明書(営業所得で判断する)

2.確定申告書

法人の役員としての期間

1.登記簿

2.年金の記録

概略を記載しましたが、実際にはケースバイケースです。ちなみに、次のような業務は建設工事の請負として実績が認められませんのでご注意ください。

除草、草刈、伐採、樹木の剪定、庭木の管理、造林、除雪、融雪剤散布、測量、設計、地質調査、調査 目的のボーリング、保守点検、保守・点検・管理業務等の委託業務、清掃、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、 側溝清掃、造船、機械器具製造・修理、道路の維持管理、施肥等の造園管理業務、建設機械の賃貸、リース、建売住宅の販売、社屋の工事、資材の販売、物品販売、機械・資材の運搬、採石、宅地建物取引、 コンサルタント、人工出し、解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入など

相続の許可による建設業許可

令和2年10月からの改正建設業法施行で、建設業許可を持つ個人事業者の方の相続にあたり相続の認可という新しい制度が設けられました。建設業を引き継ぐ相続人がいらっしゃる場合に利用ができるものです。建設業許可もつ方が亡くなってから30日以内に、相続人の方から許可行政庁(静岡の場合には静岡県庁建設業課)へ相続認可の申請をします。

無事に認可がされた後、相続人の住所を管轄する土木事務所へ建設業許可の申請をすることで、亡くなった方がお持ちだった建設業許可を引き継ぐことができます。許可の日は亡くなった時点に遡るため、許可が無いのに大きな受注をするというリスクを抑えることができます。

ただこの仕組みの難点は、認可申請をする時点で相続人全員から書面で同意を得なければならないということです。亡くなってから30日以内に申請をすることも大変なのにそれまでに相続人の同意を取り付けるというのも大きなハードルです。

ところで静岡県には独自に「事業継承」という建設業許可を引き継ぐ制度が存在していましたがこれも存続します。よって個人事業者の許可引継ぎについては、相続認可と事業継承という2つのパターンが選べることになります。

ちなみに事業継承は、建設業許可をもつ代表者が引退した時点で、つまり生前に行うことができます。やはり元気なうちに事業の引継ぎについて話し合い、手を打っておくことが大事だと思います。

請求書等の日付と経営経験の年数の数え方

経営業務管理責任者としての経営経験の期間を請求書や契約書を使って証明していく場合に、注意したい点をご紹介します。請求書や契約書の日付はそれぞれ1年以上の期間が空かないように揃えることがコツになります。書類が1年以内の日付であれば、その間は経験があったとみなされます。

【事例1】 複数の書類で経験を証明するケース

下記4枚の請求書がある場合

・平成29年9月1日付

・平成30年7月31日付(前回から約11か月)

・令和元年6月30日付(前回から約11か月)

・令和2年5月31日付(前回から約11か月)

→合計2年7か月の経験として認められます。

【事例2】個人事業と法人を分けて計算するケース

令和元年6月1日に法人設立した場合、個人事業と法人の期間を別々に計算します。

個人事業としての経験(11か月)

・平成29年9月1日付

・平成30年7月31日付

会社役員としての経験(11か月)

・令和元年6月30日付

・令和2年5月31日付

→合計22か月(1年10か月)の経験と認められます。

【事例3】間違われやすいケース

・令和元年6月30日付請求書

・令和2年6月30日付請求書

個人事業の2つの請求書では1年間の経験とみられるでしょうか?この場合、2枚の請求書の日付の間隔が1年と1日空いているため、連続した経験として認められません。なるべくであれば半年に1件ずつを目安に請求書や契約書を用意しておいたほうが堅実だと思います。

請負実績を請求書と通帳の入金記録を使って証明するとき

過去の工事請負実績について書面で証明する方法は3つあります。

1.工事請負契約書

2.工事注文書および請書

3.請求書および通帳

3の請求書と通帳を使う場合に注意したい点をご紹介します。静岡県については、今の手引きになってから、現金の領収書で入金を証明することが、事実上認められていません。請求書を使う場合には、必ず金融機関の口座に振り込みがされていることが求められます。

通帳を失くしてしまった場合には、口座のある窓口に出向いて、取引記録を出してもらうように、お願いをしてください。有料ですが、指定した年月日の記録を出してもらえます。

請求金額と入金額に差額がある場合には、説明が必要になります。振込手数料の場合は、計算が合えば根拠となる資料は要りません。取引先が控除した場合は、安全協力費、相殺、値引きなど様々ですが、その明細が分かる資料が必要です。

工事請負契約書、注文書・請書の場合には相手方が押印をしており、また建設業法で定められた書面による契約の義務を履行しています。一方、請求書と入金記録については、契約書を交わしていないことがその原因となっているため、審査の目が厳しくなっていると、認識をしていただいたほうがよろしいかと思います。

所得証明書と確定申告書で注意すること

申請する方が個人事業主の場合だけでなく、法人成りして会社となってからの年数が5年に満たない場合には、経営業務管理経験の裏付け資料として、個人の所得証明書を提出します。

所得証明書は住民票のあった市町の窓口で過去にさかのぼって請求しますが、さかのぼれる年数は市町によって違います。欲しい年度の所得証明書が全て揃わない場合には、代わりに確定申告書の控えを提示します。県庁は所得証明書で何を確認しようとしているかといいますと、所得の金額が多い少ないではなくて、所得の種類を確認したいのです。

所得の種類が給与所得でなくて「営業所得」になっていることが重要です。もし給与所得があると、県庁としては、この方は本当に自営業なのか?という疑問が湧いてくることになります。これが脱サラして独立開業した年であれば、途中までは給与所得がありますので、もちろん問題はありません。

反対に個人事業から法人成りした年は、営業所得が給与所得に変わります。確定申告書にも所得証明と同じように所得の種類が記載されます。経営業務管理者としての履歴と所得の種類を突き合わせて、申請する方が本当に経営経験を積んできたのかを確かめているのですね。

過去に在籍したことを証明する方法

営業所技術者となる資格を実務経験年数で満たそうとする場合には、過去に実務経験を積んだ事業所に在籍していたことについて、公的な書類で証明をしなければなりません。実務経験を積んだ立場によって提出する書類が変わってきます。

法人の役員

第1 健康保険被保険者証

第2 厚生年金被保険者記録照会回答票

第3 住民税特別徴収税額決定通知書

法人の従業員

第1 健康保険被保険者証

第2 厚生年金被保険者記録照会回答票

第3 事業所別被保険者台帳

第4 住民税特別徴収税額決定通知書

個人事業主

第1 厚生年金被保険者記録照会回答票

第2 所得証明書

第3 確定申告書

個人事業の専従者

第1 厚生年金被保険者記録照会回答票

第2 確定申告書

第3 住民税特別徴収税額決定通知書

個人事業の従業員

第1 健康保険被保険者証

第2 所得証明書および源泉徴収票

第3 確定申告書

第4 住民税特別徴収税額決定通知書

実務経験を積んだ期間の全てを証明できなければなりませんので、過去に実務経験を積んだ立場が複数ある場合には、必要になる年数分について上記の組み合わせをしていくことになります。

役所で取る証明書の有効期限について

申請書に添付する証明書類には、それぞれ有効期間があります。

有効期間が3か月のもの

・登記されていないことの証明書

・身分証明書

・住民票写し

・所得証明書

・納税証明書

・印鑑証明書

・登記事項証明書

有効期間が1ヶ月のもの

・融資証明書

・残高証明書

※所得証明書と納税証明書は内容に変更がない場合は、発行から3か月以上経過していても有効と認められます。

※融資証明書で金融機関が独自に有効期限を定めている場合は、発行から1か月以上経過していても有効な場合があります。

効率よく書類を揃えるために注意したいこと

・融資証明書については、金融機関側の審査がありますので、早めに相談をしておきましょう。

・残高証明書については、取引先からの入金を待って金融機関に依頼をする場合には、ほかの書類が整う目途が立ってからにしたほうが良いと思います。

営業所技術者

建設業許可業者として、請け負った工事を安全かつ正確に施工するため、さらにハイレベルの現場管理(技術力)が求められます。これを証明する方法として、建設業法では対応できる施工管理技士や技能士などの国家資格を定めています。国家資格の他に10年間の実務経験による証明も認められています。また業種に応じた専門学科を卒業している場合には期間が短縮されます(高校は5年、大学は3年、専門学校は5年又は3年)。

提示する書類のパターン

・国家資格の合格証、カード等のみ

・国家資格の合格証、カード等+実務経験証明書

・卒業証明書、成績証明書+実務経験証明書

・実務経験証明書

この実務経験ですが、現場の責任者としての立場による経験に限らず、見習い等でも構いません、役職よりもとにかく現場での施工の経験を重要視しています。

建設業法では次の29業種に分類されています。それぞれの業種に対応した国家資格(一部は民間資格あり)を取得しているか、学歴に応じた実務経験を積んでいることを裏付ける資料を提出します。実務経験の裏付けは、経営業務管理責任者の経営経験を裏付ける書類と基本的に同じです。証明する年数が違うだけだととらえて頂ければ結構です。

営業所技術者の役割

建設業許可を申請する際には、営業所技術者が必要です。営業所技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。

建設業許可を取得した後に現場に配置する必要があるのが主任技術者です。主任技術者は担当する工事について、施工計画の作成、工程の管理、資材の調達、安全の管理などを行います。工事現場での指揮命令が主になります。名前が似ていますが、建設業法ではそれぞれ別の役割を求められています。しかし社員数の少ない事業者では、営業所技術者と主任技術者を同じ方が兼任することが多くあります。営業所技術者を現場に配置する技術者として認められるには条件があります。

営業所技術者が常勤であることを証明する方法

営業所技術者の有資格者が常勤であることを証明する方法ですが、静岡県の規定を例にご案内いたします。(許可行政庁ごとに異なります。)建設業法の改正で令和2年10月1日以降は社会保険加入義務のある事業者は、社会保険に加入してることが建設業許可の条件となりました。

1.原則:社会保険の健康保険証のコピー

(申請日時点で社会保険加入していることの確認)

2.個人事業主:国民保険被保険者証のコピー

3.従業員で後期高齢者のため社会保険に加入していない方:雇用保険のコピー

(申請日時点で雇用保険に加入していることの確認)

4.従業員で社会保険・雇用保険に加入していない方:賃金台帳のコピー

(事業主の家族など)

尚、会社を設立したばかりで社会保険の加入手続きは取っているものの手元に保険証が届いていない場合には、社会保険の加入手続きの際に年金事務所に提出した届出の控えを提出します。

営業所技術者になれる資格と実務経験

営業所技術者となるための実務経験年数は10年といわれます。ただし学歴によって年数が短くなります。学歴とは、具体的には許可を取りたい業種にあった学科を卒業していることです。指定学科を卒業していること+実務経験3年または5年ですが次のとおりです。

1.高等学校 指定学科(全日のほかに、通信、定時含む):5年

2.専門学校(専修学校専門課程):5年

3.専門学校(専門士、高度専門士過程):3年

4.高等専門学校:3年

5.短期大学:3年

6.大学:3年

7.技士 又は 技士補(1級1次検定合格 対応種目):3年

8.技士 又は 技士補(2級1次検定合格 対応種目):5年

《令和5年7月1日施行》

国家資格等に合格している場合には、実務経験が不要になるか、次のように1~3年の実務経験になります。

1.施工管理技士(1級、2級)

2.建築士(1級、2級、木造)

3.技術士

4.電気工事士(1種、2種) ※2種は実務3年

5.電気主任技術者(1種~3種) ※実務5年

6.電気通信主任技術者 ※実務5年

7.給水装置工事主任技術者 ※実務1年

8.消防設備士(甲種、乙種)

9.技能検定(1級、2級) ※2級は実務3年

10.地すべり防止工事試験 ※実務1年

11.建築設備士 ※実務1年

12.計装士技術審査 ※実務1年

13.登録解体工事試験

営業所技術者要件の緩和

一般建設業許可の営業所営業所技術者の要件の緩和《令和5年7月1日施行》

・1級の第1次検定合格者を大学指定学科の卒業者と同等とみなす。

・2級の第1次検定合格者を高校指定学科の卒業者と同等とみなす。

実務経験による営業所営業所技術者の要件は、原則10年であり、学歴で緩和する場合には大学卒で3年、高校卒で5年という緩和がされてきました。

今回の改正では、施工管理技士の一次検定に合格した方についても、その方の学歴に関わらず、一級施工管理技士なら大学卒業と同じ、二級施工管理技士なら高校卒業と同じ、というふうに認められます。施工管理技士であれば7月1日から即、要件を満たす方が現れるわけですが、技士補の制度が始まったのは令和3年4月ですので、具体的に技士補での対象となる営業所技術者が要件を満たすのは令和6年からになります。

経審(経営規模等審査)での加点については、7月1日以降の審査基準日から対象になります。

実務経験10年をとうに過ぎていても、手続き上、これを書面で裏付けることは実務上はとても大変です。許可行政庁が求める証拠書類、請負契約書、注文書、請求書等々の書類が10年以上に渡って事業者の手元に保管されていないことがあるからです。

なお指定建設業(土木、建築、電気、管、舗装、鋼構造物、造園)および電気通信については、本来、技術検定の二次まで合格しなければならない業種ですので、今回の改正の対象にはなっていません。機械器具設置工事業の実務経験については、該当する工事の件数がそもそも少ない中ですので、今回の改正内容は、建設業許可の維持、営業の継続、営業所技術者の交代、という意味において、とても意義深いものだと思います。

営業所技術者の資格を実務経験で証明する方法

営業所技術者の条件を満たすことの証明方法は、資格の保有または実務経験のどちらかです。

1.国家資格の合格証、カード等のみ

2.国家資格の合格証、カード等+実務経験証明書

3.卒業証明書、成績証明書+実務経験証明書

4.実務経験証明書

それぞれの業種に対応した国家資格(一部は民間資格あり)を取得しているか、学歴に応じた実務経験を積んでいることを裏付ける資料を提出します。この実務経験ですが、現場の責任者としての立場による経験に限らず、見習い等でも構いません。役職よりもとにかく現場での施工の経験を重要視しています。資格があることのメリットは、実務経験がない業種でもついでに許可が取れてしまうことです。

例えば、実務経験としては内装工事だけであっても、仮に二級建築施工管理技士(仕上げ)をお持ちであれば、内装の他に、大工、左官、石、屋根、タイルレンガブロック、板金、ガラス、塗装、防水、熱絶縁、建具、以上の12種類も許可が取れることになります。資格がとても優遇されていることが分かりますね。「忙しくて資格を取る暇もない」場合は、次の【1】~【3】に注意しながら「実務経験」を証明することになります。

【1】実務経験は何年必要なのか?

年数については、原則として1つの業種に対して10年が必要という考え方をします。

例えばひとりの職人さんが仕事についてから15年間、塗装工事と防水工事に携わったとします。この2つの工事は並行して経験している訳ですが、建設業許可の審査となるとどちらか一方で10年間となるため、残りは5年しか経験がない、という解釈になります。

先に塗装の経験を優先した場合には、防水の実務経験を証明するのにあと5年先まで待たなければなりません。原則10年といいましたが、例外としては5年と3年があります。これは許可を取ろうとする業種に関連している学科を高校や大学などで勉強したことを条件として、実務経験の年数を減らしてくれる制度です。

大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(高度専門士課程、専門士課程)は3年、専門学校(専修学校専門課程)、高等学校、中高一貫校は5年。

卒業していると営業所技術者の要件を満たせる学科は以下の通りです。

土木工事業:土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学

舗装工事業:同上

建築工事業:建築学、都市工学

大工工事業:同上

ガラス工事業:同上

内装仕上げ工事業:同上

左官工事業:土木工学、建築学

とび・土工・コンクリート工事業:同上

石工事業:同上

屋根工事業:同上

タイル・レンガ・ブロック工事業:同上

塗装工事業:同上

解体工事業:同上

電気工事業:電気工学、電気通信工学

電気通信工事業:同上

管工事業:土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学

水道施設工事業:同上

清掃施設工事業:同上

鋼構造物工事業:土木工学、建築学、機械工学

鉄筋工事業:同上

しゅんせつ工事業:土木工学、機械工学

板金工事業:建築学、機械工学

防水工事業:土木工学、建築学

機械器具設置工事業:建築学、機械工学、電気工学

消防施設工事業:同上

熱絶縁工事業:土木工学、建築学、機械工学

造園工事業:土木工学、建築学、都市工学、林学

さく井工事業:土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学

建具工事業:建築学、機械工学

【2】実務経験とは?

実務経験とは、一体どんな経験を証明すればいいのか?という疑問があるかと思います。

建設業許可の審査でいう実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、さらに作業員、見習いとして現場に従事した経験も含みます。ただし雑務のみは経験に入りませんので注意が必要です。

【3】必要な書類について

技術者、技能者または見習いとして携わった工事の内容を証明するもの、その工事の際に常勤していたことを証明するもの、の2つの書類が必要です。

工事内容の証明

工事の内容を証明するものは、大きく分けて3種類あります。

(ここでは静岡県の規定を例にご案内しますが、許可行政庁ごとに異なります。)

・請負契約書:建築一式工事の場合は建築確認も必要です。

・注文書

・請求書+通帳:請求を月単位でまとめている場合は一覧も必要です。

常勤していたことの証明

その時に常勤していたことを示すためには、以下のいずれかを準備します。

会社に勤めていた時は、健康保険証、厚生年金の回答票、源泉徴収票及び所得証明書、役員なら法人税確定申告書の別表1及び役員報酬の内訳書、住民税特別徴収の決定通知書、以上のいずれかがあれば良いです。個人事業主であれば確定申告書及び所得証明書があれば良いです。当然ですが、証明しようとする期間のすべてについて必要です。

実務経験証明のポイント

実務経験を証明する上で、特に重要な3つのポイントを確認しましょう。

・実務経験の年数は何年あればよいか?足りているか?

・実務経験の仕事の内容は取りたい許可業種と合っているか?

・年数と内容を証明する書類は揃えられるか?

以上を確認してみてください。ご不安な点があれば、弊所までご相談ください。

土木一式工事の許可に必要な資格

建築一式工事と並んで総合的な企画・調整を要するのが土木一式工事です。土木系の工事業者様にとっては取得のニーズが高い業種です。しかし実務経験を証明するには、道路・水路・下水道の築造工事など、元請の公共工事にほぼ限られているため、下請け工事で開業した方は自社で実務経験を証明できる可能性はかなり低いと思います。どんな国家資格があれば土木一式工事の許可が取れるのでしょうか。

・1級建設機械施工技士

・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)

・1級土木施工管理技士

・2級土木施工管理技士(土木)

・技術士(建設・農業土木・水産土木・森林土木 ※一部省略)

以上の資格になります。資格の種類は限られていますが、土木系の国家資格のなかでも、建設機械施工技士は比較的チャレンジし易い資格であると伺います。

建築一式工事の許可に必要な資格

この許可は実務経験で取得するのが難しいことは土木一式と同様です。建築一式の定義を、建築確認の手続きが必要な、新築、増築、大規模修繕に限って静岡県は実務経験を認めているため、経験を裏付ける資料としても、工事請負契約書プラス建築確認済証(検査済証)に限定しているためです。※一部に例外はあります。ではどの資格を持っていれば実務経験を証明することなく、建築一式工事業の営業所技術者となることができるのでしょうか。

・1級施工管理技士

・2級建築施工管理技士(建築)

・1級建築士

・2級建築士

以上です。これしかありません。それだけ責任の重い工事であると行政が考えている、ともいえます。

機械器具設置工事業に必要な実務経験

機械器具設置工事業の許可を取るのにどんな資格があるのでしょうか。 技術士の機械(一部省略)のみです。技術士はコンサルタント会社以外ではあまりなじみのない資格です。難易度も非常に高いと伺っています。現場で必要とされている方は現実的には実務経験で証明していくほかありません。しかし実務経験の内容も非常に特殊で限られています。

一般に機械器具を取り扱う業界では、機械器具設置工事業の許可を有することが取引条件となっている事例もよく伺います。しかし建設業法においては一般の認識よりもかなり「狭い」分野しか認めていません。国の告示では次のように定義されています。

“機械器具の組み立て等により土木若しくは建築に関する工作物を建設する”

具体的には以下の文言が列挙されています。そこに民間の施設として事例を付記してみます。

・プラント設備:廃棄物処理施設

・給排気機器

・舞台装置設備

・運搬機器:エレベーター、クレーン(ホイスト)

・揚配水機器

・サイロ設備

・内燃力発電設備

・ダム用仮設備

・立体駐車場:立体駐車場

・集塵機器

・遊戯施設

上記にもいくつか「機器」という文言がありますが、比較的小さな機械のことを指してはいません。建物と一体で用をなしている大きな設備です。工場や事業所のラインに設置されている一連の機械を機械器具設置工事としたい、というご相談は非常に多いです。しかし商品生産設備として使用される機械の設置は、とび・土工・コンクリート工事として扱われます。ここに現実の取引状況と法令との乖離があります。

営業所技術者と主任技術者

営業所技術者の役割でもご案内しましたが、建設業許可を申請する際に、必要なのは営業所技術者です。そして許可を取得した後に現場ごとに配置するのは主任技術者です。主任技術者は担当する工事について、施工計画を作成し、工程を管理し、資材の調達、安全の管理などを行う立場です。工事現場での指揮命令が主になります。

名前は似ていますが、建設業法ではそれぞれ別の役割を求められています。しかし社員数の少ない事業者においては、営業所技術者と主任技術者を同じ方が兼任することが多くあります。

ところで、請負工事金額が税込みで4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円)の場合、その現場に「専任で」主任技術者を配置しなくてはなりません。規模が大きくなると、管理する仕事が多く責任が重くなります。

上記のように、ひとつの現場に専任の主任技術者をおかなければならないケースを除いては、営業所技術者が主任技術者を兼任することができます。建設業許可を取得した後、毎年の決算ごとに提出する工事経歴書においては、この主任技術者が適切に配置されているか、ということも審査されています。

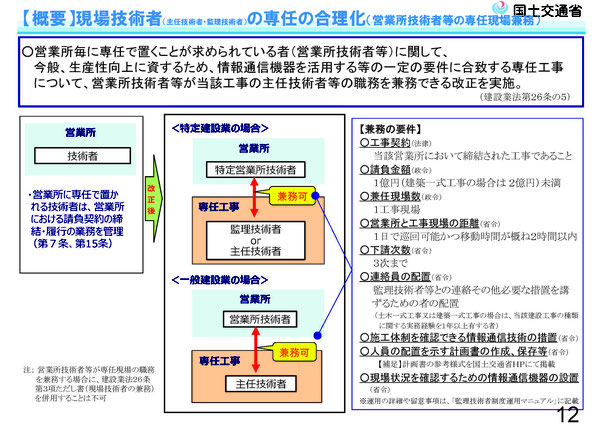

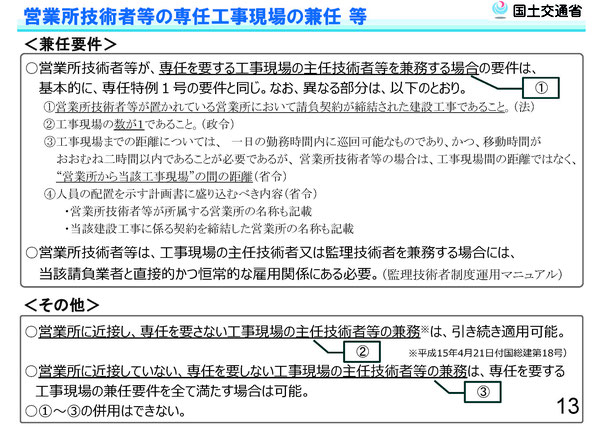

営業所技術者が現場の配置技術者になれるケース

※2024年12月改正

現場の担い手不足を補てんする施策として、2024年12月に建設業法等改正の一部が施行され、現場の配置技術者不足に新たなチャンスが生まれました。改正の全体像はこちらをご参照ください。

さて今回は、中小零細建設業の悩みの種のひとつ・・・

「受注の機会があっても、営業所技術者(専任技術者)以外に配置できる技術者がいないため受注ができない」という状況に焦点を当てたいと思います。これまで営業所技術者(専任技術者)が現場の配置技術者となれるのは次の条件を満たす場合でした。

1.現場に専任を要する金額に満たない工事(2025.2.1金額引上げ後)

建築一式工事 9,000万円(税込み)未満

それ以外の工事 4,500万円(税込み)未満

2.現場が近接している

ex 営業所から片道1時間~30分程度 ※ここは発注者との事前協議が必要

弊所で良く読まれているブログ記事「営業所の専任技術者は現場の配置技術者になれるのか」もご参照いただけると幸いです。資材や労務費の高騰が続く中、上限金額を超えてしまう案件が増えていると思います。そこが新しい案件の打診を受けた際の悩みであったと思います。「なんとかやり繰りできそうなんだが、業法の問題が・・・」という場面です。今回の改正では、その悩みを低減すべく、次のように条件づけられました。

1.請負金額

建築一式工事 2億円(税込み)未満

それ以外の工事 1億円(税込み)未満

2.現場との距離

営業所から片道2時間以内

3.現場数

1現場のみ ※金額に係わらず他の工事との兼任は許されない

4.下請次数

自社から見て3次下請けまでの施工体制であること

5.連絡員の配置

特に資格を要しない

※建築・土木一式工事は1年以上の実務経験が必要

6.直接雇用

営業所技術者は出向でも選任できるが、現場配置には直接雇用が必要

※役員であれば常勤(社保加入)が必要と推察される

7.施工体制の管理

建設キャリアアップシステム(CCUS)またはCCUSとAPI連携をした

他社のサービスを活用した現場の入退場の管理体制が必要

建設キャリアアップシステム はこちら

8.現場状況の管理

スマートフォン等の会議システムを活用した現場の管理体制が必要

9.契約した営業所

従たる営業所を有している場合は配置技術者と同じ営業所であること

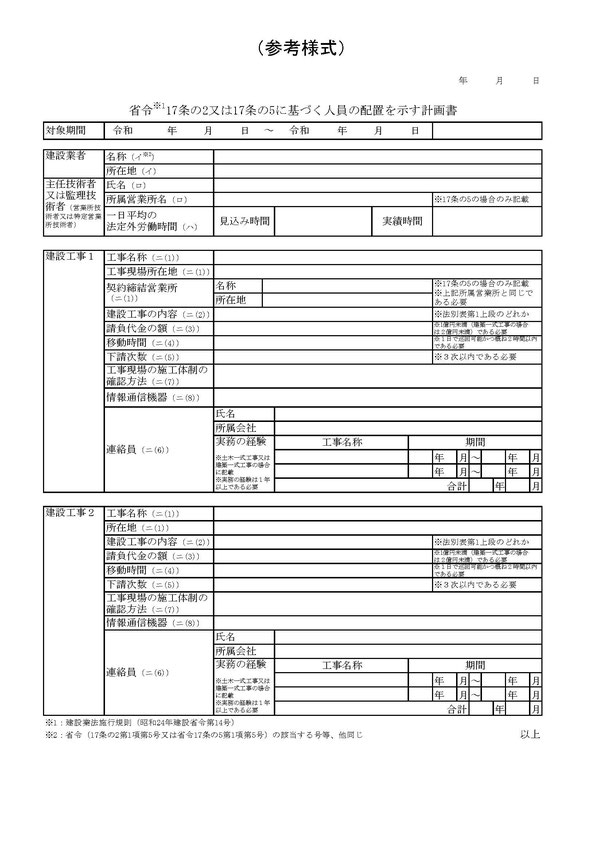

10.人員配置の計画書

条件を満たす体制が整っていることを書面に残し保存する

書式は 国交省ホームページ で入手できます

概要は以上です。この緩和策を活用する場合に新たに発生する出費は、CCUS等のシステムの導入が未だの企業の場合、その登録や現場運用まで行う経費でしょうか?

建設業法などの趣旨から逸脱をしないよう、注意をしていただきたいですが、せっかく国が用意した緩和の制度ですので、正しく運用して、自社の業績向上、若手の育成の機会としてこのチャンスを活用していただきたいと思います。

誠実性

建設業法における誠実性とは工事請負契約の請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合、建設業許可を取得できませんよ、という規定です。

建設業は他の一般産業とは異なり注文生産であり、取引の開始から終了までに長い期日を要します。また、前払いなどによる金銭の授受が習慣化していること等、いわば信用を前提として行われております。請負契約の締結や履行に際して不正又は不誠実な行為をするようなものに営業を認めることはできません。許可の対象となる法人・個人だけでなく重要な地位にある下記の役員等についても同様です。

法人の場合

・法人

・役員等(非常勤も含む)

・令第3条に規定する使用人

個人の場合

・本人

・令第3条に規定する使用人

不正な行為と不誠実な行為

「不正な行為」とは

請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為をいいます。たとえば、詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為を行うこと。

「不誠実な行為」とは

請負契約に違反する行為をいいます。たとえば、工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為。

誠実性を欠くとされる場合

申請者が法人の場合は、非常勤役員を含む役員や営業所の代表者(令第3条の使用人)が、

申請者が個人の場合は、その本人や使用人(令第3条の使用人)が、次のいずれかに該当する場合、

「誠実性を満たさない」として扱われます。

【例】建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)などの法律に基づき、不正または不誠実な行為を理由に免許などを取り消され、その処分から5年が経過していない人。すでに許可を受けて建設業を続けている人については、不正や不誠実な行為を行ったことが明らかにならない限り、この基準を満たすものとして扱われます。

「役員等」とは

業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者。さらに、相談役や顧問など、名称にかかわらず、法人に対して取締役と同等以上の支配力を持つと認められる人も含まれます。

「業務を執行する社員」とは

持分会社の業務を執行する社員をいいます。

「取締役」とは

株式会社の取締役をいいます。

「執行役」とは

指名委員会等設置会社の執行役をいいます。

「これらに準ずる者」とは

法人格を持つ組合等の理事など。執行役員、監査役、会計参与、監事は原則含まれませんが、取締役会の決議を経て、経営業務に関して具体的な権限を委譲された執行役員は含まれます。

「相談役・顧問など支配力を持つ者」とは

相談役や顧問、株主のうちの議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)、このほか、役職名に関係なく、取締役と同等以上の支配力を持つと認められる人。

「役員等」に含まれない人

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長など。

財産的基礎等

建設業許可業者としての大きな責任の1つは、下請け協力会社、仕入先会社に対して約束の期日に約束した金額を支払うことです。審査においてはこうした支払能力があることを証明する規定になっています。この基準に適しているかどうかの判断は、原則既存の企業にあっては、申請時の直前の決算期における財務諸表(貸借対照表)により、設立後一期目の企業にあっては開始貸借対照表により判断します。

一般建設業

次のいずれかにあてはまる必要があります。

・自己資本が500万円以上あること

・500万円以上の資金を調達できる能力があること

・許可申請直前の過去5年間、建設業の許可を受けて継続して営業していた実績があること

自己資本とは

法人の場合:貸借対照表に記載されている「純資産合計」の額

個人の場合:期首資本金+事業主借勘定+事業主利益 - 事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金や準備金)

資本金とは

法人の場合:株式会社の払込資本金や持分会社などの出資金額

個人の場合:期首資本金

500万円以上の資金を調達する能力とは

担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力があることをいいます。具体的には、取引金融機関の融資証明書又は残高証明書により確認します。

特定建設業

次のすべての要件に該当すること

・欠損の額が資本金の20%を超えないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000万円以上あること

・自己資本の額が4,000万円以上あること

自己資本とは

・法人の場合:貸借対照表における純資産合計の額をいいます。

・個人の場合:期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益 - 事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金や準備金)

資本金とは

・法人の場合、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。

・個人の場合、期首資本金をいいます。

欠損の額とは

・法人の場合:貸借対照表の「繰越利益剰余金」がマイナスであるとき、

その額が「資本剰余金+利益準備金+任意積立金」の合計を上回る部分を「欠損」といいます。

計算式:繰越利益剰余金(負の額)-(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金)≦ 0.2 × 資本金

※繰越利益剰余金がプラスなら欠損なし。

・個人の場合:事業主損失が(事業主借勘定-事業主貸勘定+準備金)の額を上回る部分を「欠損」といいます。

計算式:事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+準備金)≦ 0.2 × 期首資本金

流動比率とは

計算式:流動資産 ÷ 流動負債 × 100

基準:75%以上

一般建設業の財産的基礎・金銭的信用の証明のしかた

証明方法としては、直前の決算書について個人事業者は元入金(青色申告をする一部の方のみ)、法人は純資産額が500万円以上あれば、それ以上は書類を取り寄せる必要がありません。それ以外には金融機関の協力を得て残高証明書または融資証明書を取り付ける必要があります。これには有効期間がありますので取り付ける時期には注意が必要です。

500万円の裏付けとなる資料のパターン

・確定申告書

・残高証明書

・融資可能証明書

500万円の支払い能力がいつでもあるということを証明する方法はいくつかあります。すでに自己資本(純資産)が500万円ある場合は、1番新しい決算書・税務申告書の内容でそのことを証明できます。自己資本(純資産)が500万円未満の場合は、取引先金融機関で残高証明書または融資証明書を発行してもらいます。

個人事業者で、自己資本が500万円あることについては、一番新しい所得税確定申告書に添付した貸借対照表のなかの「元入金」で確認します。確定申告書は青色申告をしていて65万円の特別控除の適用を受けていることが証明するための条件になっています。白色申告や、青色申告でも65万円の控除を受けられない会計の方法で申告をしている場合には、元入金での証明はできません。

また許可を受けて5年後に申請する更新許可の場合には、例え、自己資本が500万円を下回っていたとしても、代わりに残高証明書・融資証明書を提出する必要はありません。毎年、変更届を提出し、許可を継続していた実績で認められます。

残高証明書については、証明している残高日から1か月以内、融資証明書については証明日から1か月以内(※1)に申請しないと有効期間が切れてしまいます。(※1)有効期限については申請先の許可行政庁により異なりますので事前にご確認ください。

融資証明書については、証明書に有効期間が記載されている場合には、その有効期間が優先されますので、どのように記載がされているかの確認が必要です。

決算が来ると財務諸表を作らなければならない

建設業許可申請や変更届を提出するときには、一番最近の決算についての財務諸表(ざいむしょひょう)を提出しなければなりません。

例外は事業を始めてからまだ一度も決算を迎えていないケースです。その場合には開始貸借対照表というシンプルな書面を1枚付けるだけです。一般に建設業の手続きで提出する財務諸表は、次のとおりです。

・貸借対照表

・損益計算書

・完成工事原価報告書

・株主資本等変動計算書(法人)

・注記表

確定申告を経験したことのある方や経理を経験したことのある方以外は、あまり馴染みのある書類ではありませんね。一般には「決算書」と言われているものがこれに当たります。

貸借対照表は、決算日の時点で手元にあるプラスの財産、マイナスの財産、プラスの財産からマイナスの財産をひいた正味の財産、以上の3種類を項目別に整理して書き記された書類です。

ここでは、建設業界に特有の項目(科目)についてご紹介しますが、まずはプラスの財産(資産と呼ぶ)についてみていきます。

完成工事未収入金

完成工事高(売上)に上げた工事について未収金となっているもの

未成工事支出金

完成しなかったため費用に上げていないが、実際には既に支払った工事費、外注費、材料費やその前渡金、手付金など

材料貯蔵品

使われていないためまだ費用にあがっていないが手元にある、工事用の材料、消耗品、工具備品、事務用品など

建設仮勘定

工事中の自家用の固定資産のために支払った費用(機械運搬具、工具器具備品:建設機械、車両、耐用年数が1年以上の工具や小さな機械 )

建設業に特有の資産はざっとこのような科目があります。

建設業に特有の勘定科目

建設業に特有の勘定科目について、あらためて確認していきます。

損益計算書

完成工事高:建設業の売上金額

完成工事原価:完成工事にかかった直接の費用(材料費・労務費・外注費・経費)

貸借対照表

完成工事未収入金(資産):完成工事高に計上した請負金額のうち未回収のもの

未成工事支出金(資産):完成工事高に計上していない工事について支出した費用

工事未払金(負債):完成工事高に計上した工事に支出した費用うち未払いのもの

未成工事受入金(負債):完成工事高に計上していない工事の代金として先に受領したもの

貸借対照表の資産である、未成工事支出金に入れた支出は、決算をした期中には費用になっていません。支出した現場を完成工事高として計上していないためです。その現場が完成工事として処理したときに、資産から損益計算書の完成工事原価に振り替えられて、費用になります。

貸借対照表の負債である、未成工事受入金に入れた収入は、決算をした期中には完成工事高にも費用にもなっていません。その現場が完成工事として処理したときに、負債から損益計算書の完成工事高と完成工事原価に振り替えられます。

収益の計算基準は、工事完成基準と工事進行基準の2つがありますが、一般的なのは工事完成基準です。工事が完成した時をもって、売り上げと費用を計上します。完成前に受け取ったり、支払ったりしたものについては、貸借対照表の未成工事の科目に入れておいて後で処理をしています。決算期をまたいで注文された仕事が完了することは、建設業によくあります。そこで上記のような勘定科目が必要となります。

完成工事高に含まれない売上とは

建設業者様が受注し売り上げている仕事・業務の中には、建設業法においては、完成工事高に含まれないものがいくつかあります。

・造園関係:除草、草刈り、伐採、剪定、管理、造林

・測量関係:測量、設計、地質調査、ボーリング

・保守関係:保守、点検

・清掃関係:清掃、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃

・維持管理関係:道路維持管理、造園管理

・宅建業務関係:建売住宅の建築・販売

・運搬・販売関係:資材の運搬、販売、金属の売却収入

・機械関係:機械器具の製造・修理

・除雪関係:除雪、融雪剤散布

・そのほか:人工出し、自社物件の工事

許可を申請する際の経営業務管理経験、営業所技術者の実務経験からは除いておかなければなりません。また許可を取った後の完成工事高から、工事経歴からも除いておかなければなりません。経営審査の総合評点にも影響してきます。

完成工事原価報告書には何を記載するのか

建設業の財務諸表のなかに「完成工事原価報告書」があります。現場で直接かかった経費をそのほかの経費と分けて計算するものです。完成工事高(売り上げ)から完成工事原価を引いた金額が粗利になります。本業である建設工事からどれだけ利益が出ているか、また出さなければならないのかを検証するための大事な計算です。

材料費

工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品等から振り替えられた材料費。(仮設材料の損耗額を含める)

労務費

現場で工事に従事した直接雇用している作業員に関する賃金、給料および手当等。なお外注先から受領した請求書の内容で経費の大部分が労務費の場合にも「労務外注費」として労務費に含める。

外注費

外注費から労務外注費を引いた残りの額。

経費

完成工事について発生し、または負担すべき経費から上記の3つの経費を引いた残りの額。動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費等。賃金、給料および手当のうち、現場代理人や施工管理等、2の労務費に該当しない従業員の人件費。このうち人件費については抜き出して「うち人件費」としても記載します。

最後に役員報酬について注意したい点をご説明します。少人数の会社の場合、役員が直接工事に関わっていることが大半です。役員の報酬は完成工事原価ではなく、一般管理費の中の役員報酬として、計上されていますが、直接工事に関わった部分の報酬は完成工事原価の経費(うち人件費)に振り分けることができます。このほうが実際の工事原価を把握する近道になります。顧問の税理士等が作成した決算報告書には、原価として棚卸高の記載はあっても完成工事原価報告書がない場合があります。

また外注費や現場に従事する社員の給料が全て一般管理費に計上されている損益計算書も目にします。税務上は問題が無いとしても、建設業の変更届や経審を受ける場合には、建設業法のルールに沿って建設財務諸表として作成し直さなければなりません。

これは確定申告が済んだ後の建設業法の手続き上の問題ですが、そもそも完成工事原価の把握が出来ていなくて、一件ごとの工事原価の管理、利益の確保が可能なのかが疑問です。もっと利益の出る体質にしたい、という希望がありましたら、一度、私共までご連絡をいただければと思います。

営業所の実態

建設業法では、建設業を営業する事務所の場所を、主たる営業所と呼びます。これは事務所としての実態がある場所を指していて、個人事業者の方の住所地や法人の本店所在地とは必ずしも一致しないことがあります。実態があることは外観と内観の写真を添付することで審査されますのでご注意ください。

知事許可・大臣許可のどちらが必要?

「当社の施工場所は、静岡県だけではなく、愛知県、神奈川県、東京都にもあります。県知事の許可と国土交通大臣の許可、どちらが必要でしょうか?」お客様からこんなご質問をいただくことがあります。

1.静岡県内のみに営業所を設ける場合(複数あっても同じ)

→静岡県知事許可

2.静岡県内および静岡県外にも営業所を設ける場合

→国土交通大臣許可

これは「営業所」がどこにあるか、という基準で決まります。建設業法でいう営業所とは、一般に何と呼ばれているかにかかわらず、建設業を営む全ての事務所のことを指しています。本部、支店、出張所などの名称よりも、機能が重要になります。

営業所の機能は、請負契約に結び付く全部または一部の行為を指しているので、たとえ契約書は本社で社長が印鑑を押していても、社員さんが見積もりや商談を別の事務所で行っていれば、それは営業所としての機能があると判断される可能性があります。

また、個人事業から会社を設立する場合、将来の手間を省くために本店所在地はご自宅やご実家の住所にするケースはよくあります。この場合、本店所在地に営業所としての機能がない場合には、例え本店であっても、建設業法の営業所には当てはまりません。

営業所に必要な令3条の使用人と営業所技術者

主たる営業所に常駐していなければならないのは経営業務管理責任者ですが、別に営業所を設ける場合、そこには他の方が常駐しなければなりません。ここでいう営業所は、常時、請負契約を締結する機能を有している事務所で、請負契約の見積もり、入札等の受注に必要不可欠なことをすることができる役割をもつ方を「令3条の使用人」と呼んでいます。

代表者からその営業所における工事請負契約の重要な部分を委任されているため、建設業法令において、令3条の使用人は取締役と同等の立場になります。経営業務管理責任者としての経験年数にもカウントされます。

ところで令3条の使用人になるための資格は特に必要ありません。営業所の長として、社内的に認められるかどうかだけになります。

また営業所を建設業法令における営業所として登録するためには、令3条の使用人のほかに許可の業種に合った資格を持つ営業所技術者をおかなければなりません。ただし主たる営業所で持つ資格の一部だけでも構いません。

例えば、主たる営業所に建築施工管理技士と土木施工管理技士の両方が在籍して、建築と土木両方の建設業許可を持っている場合に、別の営業所には土木施工管理技士の資格だけをもつ営業所技術者をおく場合には、その営業所においては、土木の建設業許可のみを取ることができるわけです。

営業所としての機能

建設業を営むには事務所が必要ということになっています。事務所としての機能があれば、住宅の一部でも構いません。最初に作る事務所は「主たる営業所」と呼びます。小規模で建設業を始める方の多くは、自宅の一室を事務所とされていることが多いと思います。それでも建設業許可申請の上では問題はありません。(都市計画法や建築基準法上の問題はここでは省略します)

事務所としての機能とは、具体的には接客のスペースと、工事計画や見積もりをするスペースがあり、そして外部から尋ねた方がそこに事務所があると判断できることが求められます。

家具やパソコンなどの什器備品、建材カタログや設計図書のファイルなどが内部に備え付けられ、外部には会社名の表記がされた看板等があることが求められます。これらの要件が満たされていることの確認資料としては、建設業許可申請書に写真を添付します。

営業所の実態を示す写真

建設業許可を申請する際に、営業所として使う場所が実際にその機能を有していることの証拠として写真を提出します。具体的には、次のような写真を提出します。

営業所の外観

・建物全体:建物全体が写るように撮影してください。

・建物の入口:建物の入り口が分かるように撮影します。

・事業者名の表示:一戸建ての場合は、申請する事業者名を表示した上で撮影してください。テナントビルやマンションなどの場合は、郵便受けや入居者表示板に事業者名が表示されていることが分かるように撮影します。

営業所内の写真

・事務所入口:事務所の入口ドア付近を撮影してください。

・事務所内部:事務スペースと接客スペースがそれぞれ確認できるように、什器(机や椅子など)が整っている状態で撮影してください。営業所全体の様子が分かるように、複数の角度から撮影することが望ましいです。

許可標識の写真

許可標識:更新申請や営業所の移転をする場合は、許可標識が掲げられた状態で撮影してください。

新規申請:新規申請の場合は不要です。

以前は、営業所を使う権限を証明する書類の提出が必要でした。申請者の自己所有の場合は、登記事項証明書や固定資産評価証明書、申請者が借りている場合は、賃貸借契約書や使用承諾書、そして、賃貸借契約書で事務所として使用することを禁止する条項がある場合には、別途、建物所有者から承諾書を受領しなければならなかったのですが、こちらの規定は撤廃されました。

書類として提出をする必要はなくなりましたが、建物所有者に断りなく営業所として使用すると、契約違反、法律違反、近隣トラブル等の原因となる可能性もあります。後で困ったことにならないように、慎重に手を打っておきましょう。

社会保険の加入

令和2年10月の改正建設業法施行からは、いわゆる社会保険(健康保険および厚生年金)の加入の義務のある個人事業者および法人は、社会保険に加入していることが建設業許可の必須の条件になります。これまでは経営業務管理責任者および営業所技術者が常勤していることの証明として添付されることと、未加入の場合には申請の後で年金事務所等からの指導が入る扱いとなっていましたが、今後はそのような経過措置は取られませんのでご注意ください。

欠格要件と拒否事由について

許可を受けようとする者が、以下に該当する場合は許可を受けることができません。

申請書類に虚偽や不備がある場合

許可申請書や添付書類に、重要な事実の虚偽記載があったり、記載すべき重要な事実が欠けていたりする場合は、許可が認められません。これらの内容は、窓口での審査や内部での確認で厳しくチェックされます。

建設業者としての適性を欠くと判断される場合

申請者が、以下のいずれかの項目に該当すると判断された場合も許可は受けられません。これらの判断は、書面審査だけでなく、地方検察庁や警察、市町村への照会を通じて確認されます。

欠格要件一覧

① 成年被後見人・被保佐人・破産者

・成年被後見人:自分の行為を合理的に判断できず、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた方。

・被保佐人:判断能力が不十分で、家庭裁判所で保佐開始の審判を受けた方。

・破産者で復権を得ていない方:裁判所から破産手続開始の決定を受け、免責や弁済などによる「復権」を得ていない方。

ただし、「契約や意思疎通を適切に行える」と記載された医師の診断書がある場合は、欠格要件から除外されます。

② 許可取消処分を受けてから5年以内の方

・不正な手段で許可を取得した場合

・営業停止命令に違反して営業した場合

③~④ 廃業届を出してから5年以内の方

・許可取消処分に関する聴聞通知後に廃業届を出した方(その届出から5年以内)。

・上記法人の役員や使用人、または個人事業の使用人であった方も同様に5年経過が必要です。

⑤~⑥ 営業停止・営業禁止期間中の方

・営業停止処分の期間が終わっていない方。

・申請しようとする建設業について営業禁止期間中の方。

⑦~⑧ 刑罰を受けてから5年以内の方

・禁錮以上の刑を受け、その執行を終えてから5年以内の方。

・建設業法や暴力団排除法、刑法の一部(傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪など)、労働基準法・労働者派遣法・都市計画法・景観法などの法律違反で「罰金刑」を受け、その執行を終えてから5年以内の方。

⑨ 暴力団員でなくなってから5年以内の方

⑩~⑫ 未成年者や法人・使用人に関する要件

・営業に関して成年者と同等の能力を持たない未成年者で、その法定代理人が①~⑨または⑪に該当する場合。

・法人の役員や使用人が①~④、⑥~⑨に該当する場合。

・個人事業の使用人が①~④、⑥~⑨に該当する場合。

⑬ 暴力団員が事業活動を実質的に支配している場合

欠格要件は、申請者ご本人だけでなく、法人の役員・支配人・営業所の長・使用人 にも及びます。特に、過去の処分歴や刑罰歴、暴力団との関係などは、許可審査において厳しく確認されます。「自分や会社が該当しないか心配…」という場合でも、診断書や状況によっては許可申請が可能なケースもあります。まずは一度ご相談ください。